Escrito en ENTRETENIMIENTO el

Actualidad

o pagas por reciclar o te cae una multa

Llevamos décadas reciclando y la polémica sigue a la orden del día. Hay estudios que han llegado a la conclusión de que no hemos entendido del todo cómo va eso del reciclaje, nos seguimos equivocando con los productos que van en cada contenedor y, si hablamos de plásticos, la cosa es aún peor. El mundo recicla menos del 10% del plástico que desecha y hasta se han tenido que poner en práctica campañas para premiar el buen reciclaje.

Y hay problemas con el reciclado en muchas áreas, desde los plásticos hasta los residuos de alimentos que terminan en la calle o el vertedero. En Corea del Sur también tenían un problema con esto, pero ahora reciclan el 97% de sus residuos alimentarios. ¿Cómo? Con un sistema de pago por reciclar y multas si no se hace bien.

Corea del Sur. Recientes estudios apuntan que alrededor del 30% de todos los residuos surcoreanos son alimentarios, pero que más del 90% de ellos se separan y recogen de forma eficaz. Jae-Cheol Jang es profesor del Instituto de Agricultura de la Universidad Nacional de Gyeongsang y uno de los autores del estudio, quien comentó a BBC que “en Corea del Sur se procesan cada año cerca de 4,56 millones de toneladas de restos de alimentos. De esa cantidad, 4,44 millones de toneladas son recicladas para otros usos, lo que significa un reciclaje del 97,5% de los restos”.

Objetivo: evitar vertederos. Estos restos se utilizan para la producción de biogás, la alimentación de animales y abono, pero no siempre fue así. Se estima que, en 1996, el país solo reciclaba el 2,6% de sus residuos alimentarios. En los 80, Corea del Sur experimentó el auge de la industrialización, la urbanización y la gentrificación, lo que creó el problema de qué hacer con los residuos en un país con una densidad media de más de 530 personas por kilómetro cuadrado.

Se crearon vertederos cerca de las grandes ciudades, lo que movilizó a la población debido a los olores y residuos, por lo que empezó una campaña para poner fin al problema de los vertederos. Eso llevó a la creación en 2005 de una ley que prohibía tirar los restos de comida en vertederos. El Gobierno fue un paso más allá en 2013 con un sistema de pago por peso de residuos de comida.

Banchan

Pagar por reciclar. Y no, no es que te paguen para que recicles como forma de incentivar la acción, sino que tú debes pagar cada vez que tiras restos. Esto es un desafío para un país en el que, culturalmente, se puede llegar a desperdiciar mucha comida que acabaría en vertederos o en cubos. Y digo que es cultural porque está la tradición del banchan.

Si has ido a algún restaurante coreano, sabrás que hay un plato principal que está rodeado por otros muchos platillos como verduras, carnes o diferentes salsas que sirven para complementar ese plato principal, pero si desperdicias, hay multas, como veremos más adelante.

Tres opciones. A la hora de reciclar y procesar eficazmente estos residuos, los ciudadanos tienen tres opciones que varían dependiendo de la región, el distrito o, incluso, entre diferentes bloques de apartamentos de una misma ciudad. Yuna Ku es reportera de BBC y comenta cómo es el sistema:

- Bolsas autorizadas: son bolsas amarillas de unos tres litros que cuestan unos 300 won —20 céntimos— y que, cuando están llenas de residuos, se sacan a la calle para que el servicio municipal las recoja. También hay de 20 litros que cuestan algo más de un euro.

- Sistema automatizado: están en bloques de edificios y son máquinas por identificación por radiofrecuencia que permiten pesar los residuos de comida. El usuario lleva un recipiente de acero con sus residuos, lo coloca en la máquina y, automáticamente, esta lee el código de la tarjeta de residencia de la persona. Esta tarjeta tiene los datos de identificación de la vivienda y también un sistema de crédito. Cuando pesa los residuos, los deposita en su interior y cobra el dinero correspondiente. Yuna afirma que suele tirar residuos por valor de unos 4,5 euros al mes.

- Pegatinas: esto está pensado para restaurantes. Se trata de pegatinas prepago que los restaurantes compran y colocan en los contenedores para que el servicio de recogida sepa que… ya han pagado. Aquí es donde está el verdadero desafío debido al mencionado banchan.

Uno de estos contenedores con radiofrecuencia

Multas. ¿Y qué pasa si no cumples? Yuna afirma que la población suele cumplir (ahí están los datos de cambio de hábitos de reciclaje en el país), pero si alguien no coloca los residuos de comida de forma autorizada, debe pagar. En los edificios hay cámaras de seguridad que identifican a los vecinos y las multas pueden ser de unos 63 euros, dependiendo de la frecuencia en la infracción.

En el caso de los restaurantes, también hay cámaras, pero las autoridades pueden sospechar si ven que no se tiran suficientes desperdicios. En este caso, las multas pueden superar los 10.000.000 won, lo que son unos 6.800 euros. Yuna comenta que los coreanos tienden a cumplir las reglas debido a un fuerte estándar moral y que, comparado con el sueldo medio, el pago por reciclar no es elevado.

Desafíos. Ahora bien, esto deja dos desafíos. En Corea del Sur, el 49% de los desperdicios se usa para alimentar animales de granjas y, si esos restos no se procesan adecuadamente, puede poner en riesgo la salud de los animales que, posteriormente, serán el alimento de la población. Es algo que ya ha tenido consecuencias, como el brote de fiebre porcina que, en 2019, puso en riesgo varias granjas del país y llevó al Gobierno a prohibir temporalmente la alimentación con raciones elaboradas a partir de restos de alimentos.

Por otro lado, en el resto del mundo un sistema así sería más o menos aceptado dependiendo del país. Calcar el sistema surcoreano no sería lo óptimo y Rosa Rolle, experta en pérdida y desperdicios de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, comentó a BBC que estos hábitos serían adecuados para concienciar a la población. Sin embargo, considera que en países de Latinoamérica, por ejemplo, el énfasis debería ponerse en maximizar el uso de los alimentos, minimizando los desperdicios o donando lo que sobre, por ejemplo.

De la manera que sea, si se aplican este tipo de medidas, según Rolle “deben basarse en datos sólidos para una comprensión de dónde, por qué y en qué cantidad se produce la pérdida y desperdicio. Las soluciones deben basarse en la evidencia científica y ser apropiadas al contexto. No hay una medida única que sirva para todos”.

Imágenes | revi, Foerster, Bobby Palm

ues de anuncios individuales.

Source link

Actualidad

Reconocen a Bad Bunny por su aporte a la difusión del español en el mundo

EFE.- La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor de Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido “significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo”.

La Academia resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Asimismo, la resolución destacó que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a “superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”.

“Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”, apuntó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado “una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad”.

Además, alabó en la evolución de su propuesta artística un compromiso creciente con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española “resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva”.

Bad Bunny continúa este viernes, en Buenos Aires, con su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Su más reciente producción musical, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el intermedio del Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

Bad Bunny reivindicó en su show del Super Bowl que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región, uno de los elementos de su espectáculo más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por la derecha estadounidense.

ues de anuncios individuales.

Source link

Actualidad

Reconocen a Bad Bunny por su aporte a la difusión del español en el mundo

EFE.- La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor de Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido “significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo”.

La Academia resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Asimismo, la resolución destacó que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a “superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”.

“Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”, apuntó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado “una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad”.

Además, alabó en la evolución de su propuesta artística un compromiso creciente con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española “resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva”.

Bad Bunny continúa este viernes, en Buenos Aires, con su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Su más reciente producción musical, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el intermedio del Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

Bad Bunny reivindicó en su show del Super Bowl que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región, uno de los elementos de su espectáculo más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por la derecha estadounidense.

ues de anuncios individuales.

Source link

Actualidad

Ariane 64 debuta con una gran carga de Amazon en órbita

Poner grandes cargas en órbita baja no es solo una cuestión técnica, también es una decisión estratégica. Cuando la cifra ronda las 20 toneladas, es fácil pensar en Falcon 9, que SpaceX, pero ese no es el único camino posible. Europa acaba de demostrarlo con el estreno operativo de Ariane 64, la versión más potente de Ariane 6, que ya ha completado una misión real y ha desplegado con éxito 32 satélites de una constelación en órbita.

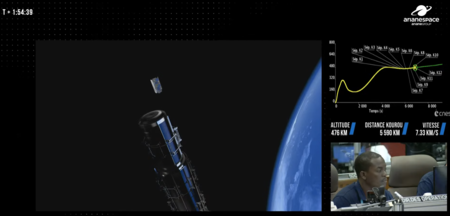

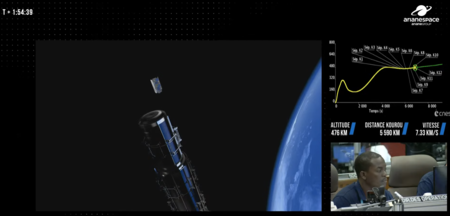

Primer vuelo. La misión VA267 despegó hoy 12 de febrero desde el Centro Espacial de Guayana y marcó el estreno operativo del mencionado cohete. Según confirmó ArianeGroup, el lanzador colocó exitosamente la carga útil en órbita y completó la misión tras 1 hora y 54 minutos”. El resultado no solo valida el rendimiento del nuevo lanzador en condiciones reales, también inaugura la primera de las 18 misiones que Amazon tiene contratadas con Arianespace.

La versión de cuatro propulsores laterales. Dentro de la familia Ariane 6, Ariane 64 es la configuración pensada para las misiones de mayor exigencia en masa y volumen de carga. Esto sitúa su capacidad en torno a las 20 toneladas hacia órbita baja terrestre, aproximadamente el doble de lo que permite Ariane 62 con dos propulsores laterales. Ese salto explica su papel en despliegues comerciales de gran escala, como constelaciones completas de satélites. Además, el programa prevé incrementos adicionales de rendimiento a lo largo del año con la introducción de nuevos motores P160C en los propulsores laterales de combustible sólido.

Ariane 64 en la plataforma de lanzamiento antes de la misión VA267

Tres primeras veces. VA267 reunió varios estrenos en un mismo lanzamiento y todos ellos definen el salto de escala del nuevo sistema europeo. ArianeGroup identifica, en primer lugar, el uso inaugural de Ariane 64 en su configuración de cuatro propulsores laterales, que hizo posible desplegar en órbita los mencionados más de 30 satélites. A esto se suma la primera utilización de la carena de 20 metros, diseñada para resguardar el dispensador durante las fases iniciales del vuelo y que sitúa la altura total del lanzador en 62 metros. Las misiones anteriores con la carena de 14 metros y Ariane 62 se quedaban en torno a los 56 metros.

La coreografía en órbita. Más allá de los hitos visibles, la misión exigía una secuencia precisa tras el despegue para garantizar la liberación segura de los satélites. Como podemos ver en la transmisión oficial, el lanzador se desprendió de los propulsores laterales y de la carena en los primeros minutos de vuelo, tras lo cual la etapa superior asumió la inserción orbital mediante encendidos cuidadosamente programados. El despliegue comenzó aproximadamente 90 minutos después del lanzamiento y se extendió durante las liberaciones secuenciales.

Despliegue de satélites en la transmisión en directo

Evolución de Project Kuiper. El despliegue forma parte de un plan más amplio de infraestructura espacial. Amazon Leo, evolución del anterior Project Kuiper, está concebido como un sistema de satélites en órbita baja destinado a suministrar internet rápido y de baja latencia a comunidades alejadas de las redes convencionales. Con la nueva treintena de satélites en órbita, el total se eleva por encima de 200, acercando a la compañía a su propósito de conectividad global.

Punto de inflexión para el acceso europeo al espacio. Con el primer vuelo de Ariane 64 ejecutado según lo previsto y los satélites ya desplegados, el nuevo lanzador deja atrás la etapa de validación técnica y entra en servicio efectivo. El verdadero examen comienza ahora, cuando la continuidad operativa pasa a ser tan relevante como el éxito inicial.

Imágenes | ArianeGroup

ues de anuncios individuales.

Source link

-

Musica2 días ago

Música: Britney firma acuerdo millonario

-

Musica2 días ago

Musica2 días agoConciertos: Víctor García afina su regreso a Guadalajara

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoes la batalla por el Internet del futuro

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agocompra más renovables que Microsoft

-

Tecnologia1 día ago

Tecnologia1 día agoRevelan la clave de una dieta eficaz y saludable

-

Musica1 día ago

Musica1 día agoMiércoles 2×1 en Superboletos: Lista de conciertos en Guadalajara que aplican HOY 11 de febrero

-

Actualidad2 días ago

Actualidad2 días agoel futuro de las retransmisiones de los Juegos Olímpicos es ahora

-

Actualidad1 día ago

Actualidad1 día agoMotorola Signature, análisis – Review con características, precio y especificaciones.